LANDESGARTENSCHAU 2031 - STADT SCHROBENHAUSEN

Stadt Schrobenhausen

Nicht offener freiraumplanerischer Ideen- und Realisierungswettbewerb, gesetzter Teilnehmer

Juni 2025

NEUE UFER … und das Artifizielle in der Landschaft

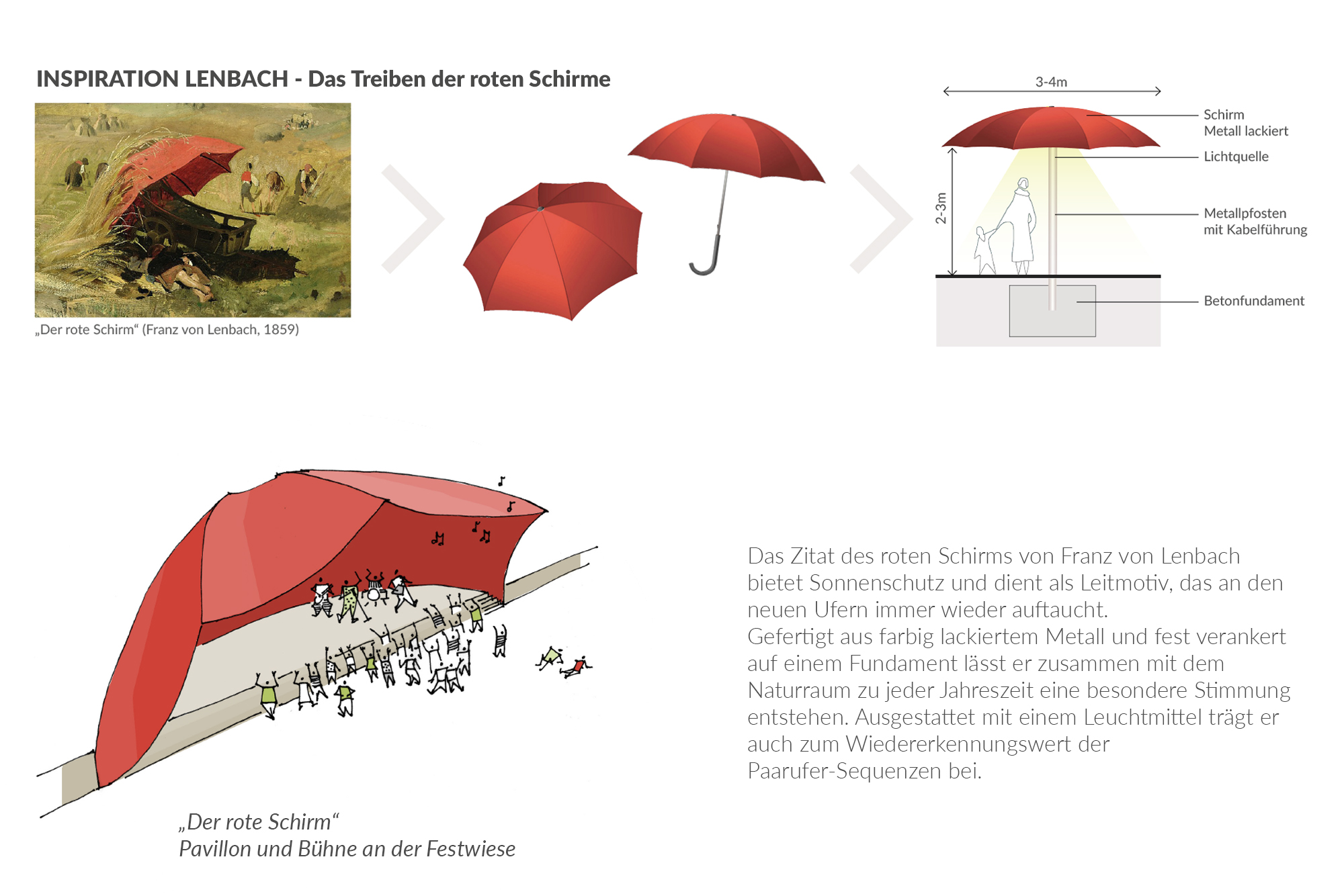

GROSSRÄUMLICHE EINBINDUNG - historisches Kleinod in facettenreicher Landschaft:

Schrobenhausen profitiert gleichermaßen von seinem geschichtlichen Erbe und der intakten historischen Bausubstanz, sowie von seiner Einbettung in die Landschaft am Zusammenfluss von Paar und Weilach. Mit dem Geburtshaus von Franz von Lenbach weist die Stadt wichtige kulturelle Spuren in die Vergangenheit auf, während sie sich als Spargelstadt überregional einen Namen gemacht hat. Diese Aspekte bilden eine wesentliche Grundlage für das Entwurfskonzept.

Die Einbindung in die Landschaft wird insbesondere östlich der Altstadt deutlich. Die nördlich und südlich in idyllischen Schleifen verlaufende Paar durchfließt die Stadt und bietet ein noch nicht genutztes Freiraumpotential. Von Osten her nähert sich die Weilach und mündet schließlich in die Paar. Der sie begleitende Grünraum bietet eine weitere Potentialfläche für das Freiraumsystem Schrobenhausens. Dazwischen spannt sich die Feldstruktur der Agrarlandschaft mit ihren Spargelfeldern auf. Besondere Bedeutung kommt den Wegeverbindungen zwischen Altstadt und Landschaftsband zu. Im Westen erweitert der Hagenauer Forst das Landschaftsbild Schrobenhausens. Aus dem Umland Schrobenhausens führen neben dem überregionalen Amper-Altmühl-Radweg und der Paartaltour mehrere Hauptradrouten in die Stadt sowie zum Auftakt des Spargelradwanderweges am Mahlberg.

Ein wichtiger Bestandteil des übergeordneten Konzeptes ist die Einbeziehung bestehender und die Schaffung neuer Landmarken und Orientierungspunkte sowie die Stärkung verschiedener visueller Bezüge. Diese finden sich vor allem entlang der Gewässer aber auch mit Bezug zur Altstadt. Der Zusammenfluss von Paar und Weilach wird mit einem Aussichtsturm besonders betont.

Der Entwurf „Neue Ufer“ sieht vor, insbesondere entlang der Paar, der Weilach und an den Eisweihern neue Zugänge zum Wasser zu etablieren. Diese variieren in Größe, Nutzbarkeit und Atmosphäre. Diese Ufer-Sequenzen für den Menschen wechseln sich ab mit Zonen für Flora und Fauna, sodass eine harmonische und sensible Ko-Existenz sichergestellt werden kann.

Aspekte der Klimaanpassung finden vor allem im Schutz des wertvollen Baumbestandes Berücksichtigung. An geeigneten Stellen wird zusätzliche natürliche oder artifizielle Verschattung generiert. Wasserspiele an der Stadthalle und kleine zusätzliche Miniatur-Flusschleifen sorgen für weitere Verdunstungsflächen. Biodiversitätsbänder und artenreiche Staudenpflanzungen bieten Lebensraum für Kleintiere. Stellplätze an der Stadthalle werden in einem allseits begrünten Parkdeck konzentriert. Alle Maßnahmen zu Klimaanpassung, Nachhaltigkeit, Biodiversität und Biotopschutz sind dem Übersichtsplan 1:2.500 zu entnehmen.

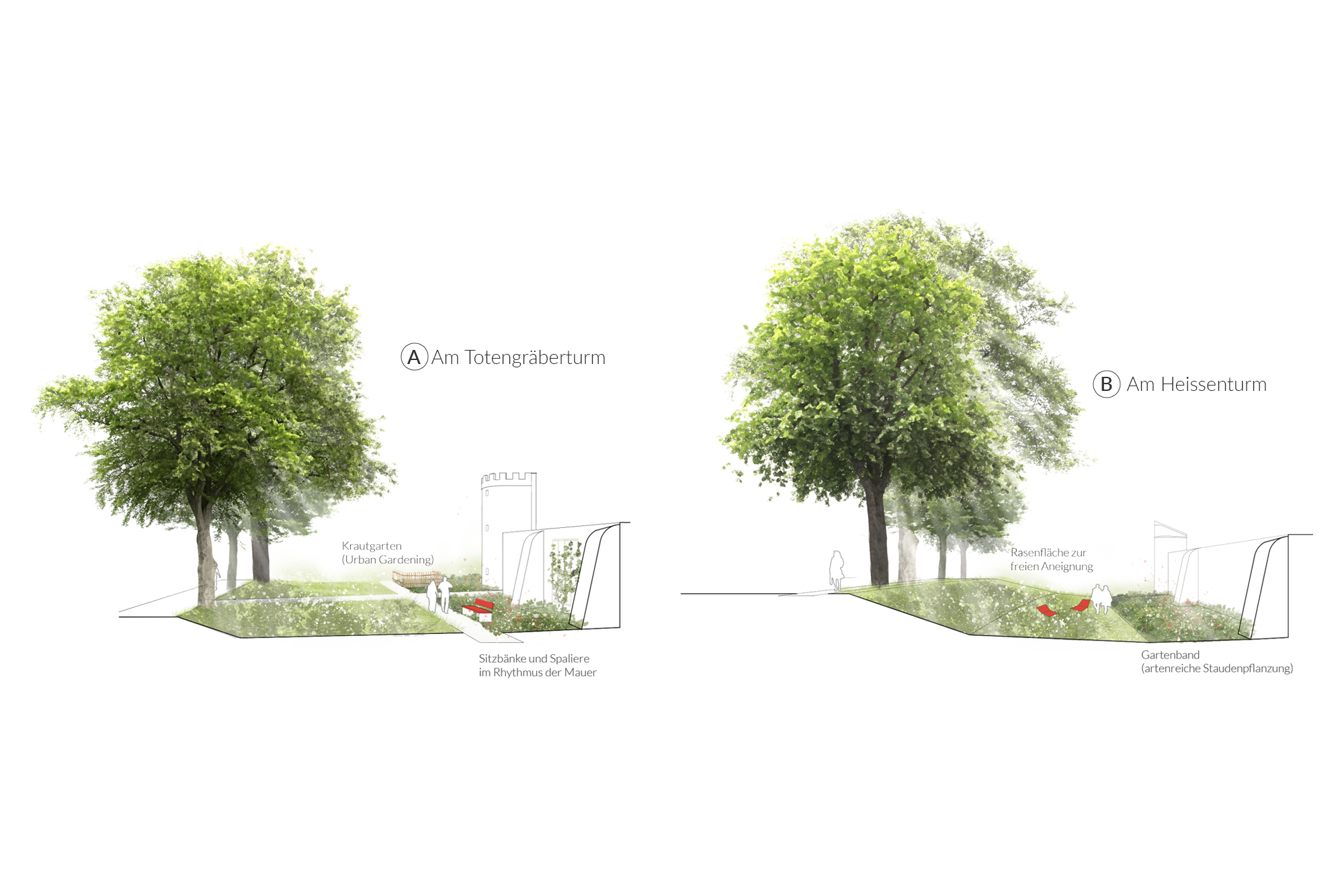

STADTMAUER UND WALLANLAGEN - sensibler Umgang mit wertvollem historischem Bestand:

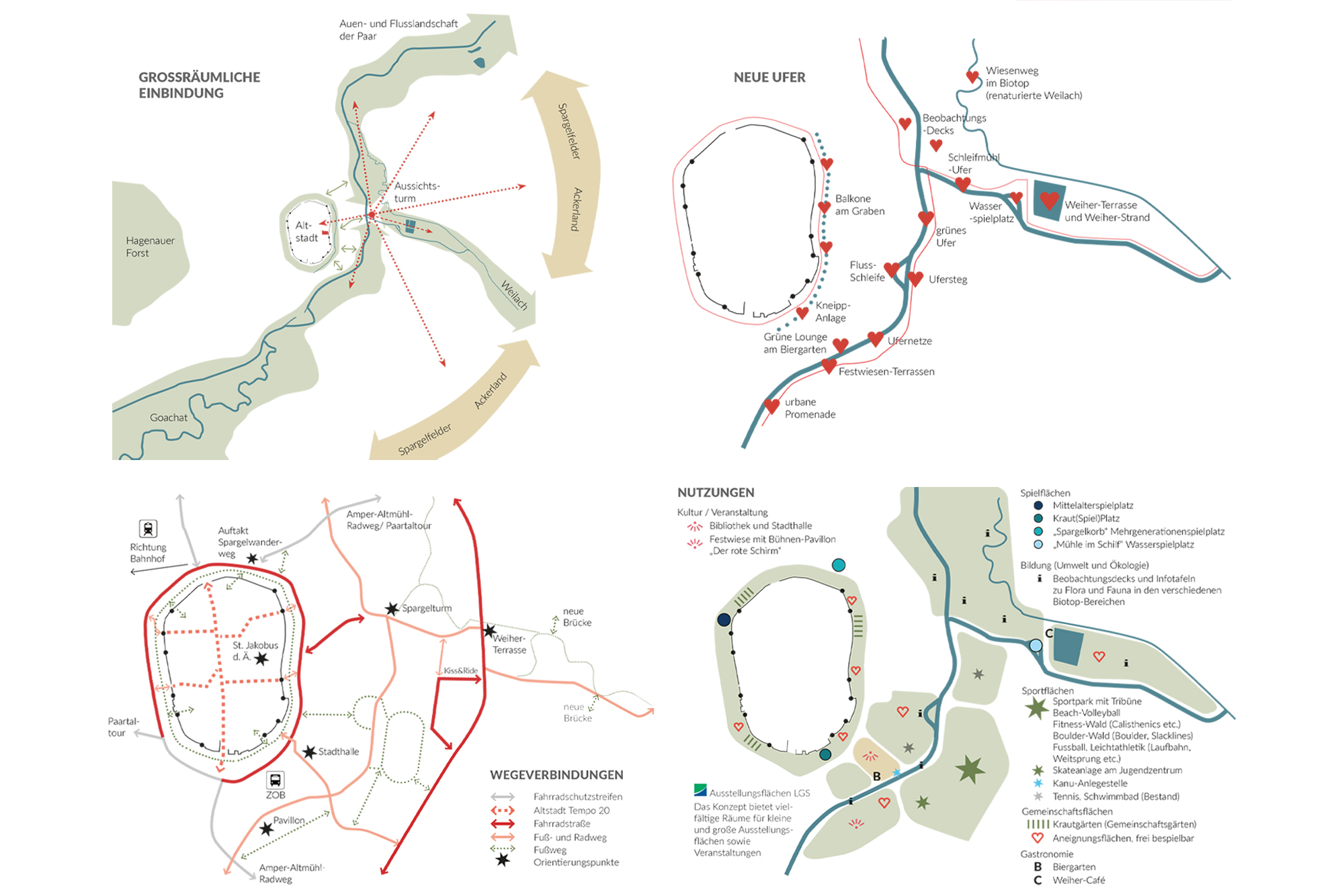

Die, die Altstadt umgebende Wallanlage stellt mit ihren mächtigen, malerisch gewachsenen Bestandsbäumen, der sehr gut erhaltenen baulichen Substanz der Stadtmauer und Wehrtürme, den extensiven Wiesen und dem östlichen Wassergraben eine besondere Qualität dar. Das größte Defizit liegt in der fehlenden Ausstattung, sodass der Ort derzeit mehr als Durchgangs- anstatt als Aufenthaltsort wahrgenommen wird. Der Entwurf sucht deshalb einen sensiblen Umgang mit der vorgefundenen Idylle. Punktuelle Maßnahmen sollen zum Verweilen in dieser atmosphärischen und klimatischen Oase rund um die steinerne Stadt einladen. Bezugnehmend auf die historischen Motive der Kraut- und Obstgärten und der Spaliere wird entlang der Stadtmauer ein Gartenband aus artenreicher Staudenpflanzung, begleitet von einem schmalen Kiesweg implementiert, welches die historische Stadtmauer umspült und respektvoll untermalt. Entlang des Weges finden sich Bänke, die den Ausblick auf den malerischen Baumbestand erlauben. Der Weg ist von den Zugängen im Bereich der Tore barrierefrei erschlossen, zuweilen erlauben einige wenige Stufen den Zugang vom Hauptweg am Wall in das tiefer liegende Gartenband. Die restlichen Flächen des inneren Ringes zwischen Stadtmauer und Wall sind als Wiesen-/Rasenflächen zur freien Aneignung für Alle verfügbar. An drei Stellen werden Krautgärten in Form von Gemeinschaftsgärten angelegt, die von den Bewohnern der Altstadt beackert werden können. Die beiden bestehenden Spielplätze bleiben in ihrer Lage erhalten und werden thematisch neu bespielt. Im Nordwesten wird das Thema der Stadtmauer ausgebaut. Im Südosten entsteht an der Kneippanlage ein neuer Spielplatz, inspiriert von dem Gemälde Lenbachs „Krautgarten in Schrobenhausen“. Zwischen überdimensionalen Kohlköpfen, Karotten und Blumen finden sich Kinder in die Perspektive von Ameisen versetzt. Der äußere Ring zwischen Wall und Bürgermeister-Stocker-Ring wird als extensive, artenreiche Wiesenstaudenfläche zum Biodiversitätsband. Aufweitungen des Wallweges in Form von kleinen Balkonen mit Bänken erlauben das Verweilen mit Blick auf den Wassergraben und die Wiesenflächen im Schatten der großen Bäume. Der Bürgermeister-Stocker-Ring wird zur Fahrradstraße umgebaut. In Verlängerung der Stege über den Graben wird versucht mithilfe von Aufmerksamkeitsfeldern, Fahrbahnverengungen und als Wurzelbrücken ausgebildetem Gehweg eine sicheres Weiterleiten bzw. Ankommen von Fußgängern und Fahrradfahrern sicherzustellen. Die vier in die Altstadt leitenden Hauptrouten werden angemessen verbreitert, um Fahrradfahrern eine bessere Anbindung in die Altstadt zu ermöglichen.

Materialität: Im Stadtwall wird auf die im Bestand vorhandenen Materialien zurückgegriffen. Der Kiesweg wird erhalten, saniert und an geeigneten Stellen zu kleinen Balkonen mit Sitzmöglichkeit aufgeweitet. Der untergeordnete Weg entlang des Gartenbandes wird ebenfalls als wassergebundene Decke mit einer hellen Rieselabstreu angelegt. Im Bereich von Bestandsbäumen wird auf Wegeeinfassungen verzichtet. Die Eingangsbereiche in die Altstadt greifen das innerhalb der Stadtmauer vorzufindende Pflaster auf (Reihen- und Segmentbogenpflaster). Im Sinne der Barrierefreiheit entsteht durch allseits gesägte Steine eine ebene Fläche mit kleinen Fugen. Die Querung des Bürgermeister-Stocker-Ringes zum Schleifmühlweg hin entspricht den Anforderungen an eine Fahrradstraße mit Bevorrechtigung innerorts und ist entsprechend farbig markiert. Durch Verringerung der Straßenbreite auf das erforderliche Minimum entsteht zur Wallanlage hin ein ausreichend breiter Streifen für einen Gehweg (2m). Dieser wird als Wurzelbrücke mit hellem Asphalt analog zum Uferweg ausgebildet, um die vorhandenen Bäume nicht zu schädigen. Der Steg über den Wassergraben, ebenfalls mit heller Asphaltdecke, wird auf 3.5m verbreitert und erlaubt somit Radfahrern und Fußgängern ein gemeinsames Queren.

DAS IN-BETWEEN - neue Wege ans Wasser:

Wesentlicher Baustein für das Schrobenhausener Freiraumsystem sind die Wegeverbindungen zwischen Altstadt und Paar und den östlich davon gelegenen Freiflächen.

Der Spargelkorb als Wegweiser zum Spargelwanderweg: Ergänzend dazu entsteht im Norden am Martin-Luther-Platz ein Mehrgenerationenspielplatz, der gleichzeitig als Wegweiser in Richtung Spargelradwanderweg fungiert. Inspiriert und abgeleitet von einem Spargelkorb finden sich hier Spargelspielgeräte, eine Pergola, eine Boule-Fläche und kleinere Fitnessgeräte, sowie Sitzmöbel. Am Abzweig in den Mühlrieder Weg dient eine Spargelstruktur als Sitzmöbel und Informationsstätte zum Spargelradwanderweg und der Schrobenhausener Spargelgeschichte. Der Vorplatz der Evangelischen Kirche wird mit zusätzlichem Grün, einem Wasserspiel und Sitzbänken aufgewertet.

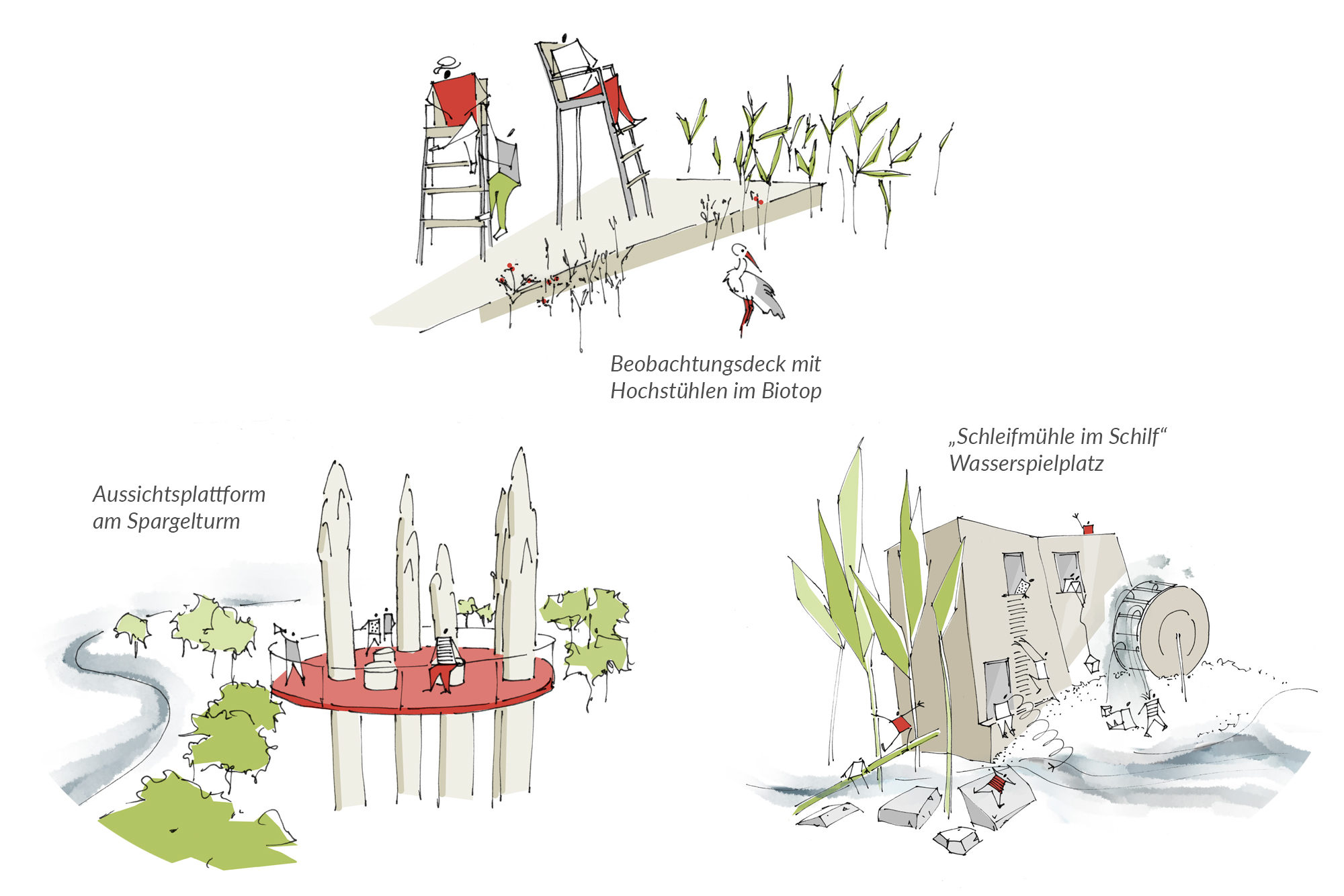

Der Schleifmühlweg zu neuen Perspektiven: Die Einmündung in den Schleifmühlweg wird reduziert und in ihrer Dimension an die Erfordernisse einer Fahrradstraße angepasst. Eine farbliche Markierung im Belag und eine Baumreihe deutet auf die Anbindung an den Uferweg hin. Unmittelbar nach dem Queren der Paar gelangt man zum „Spargelturm“ – ein Aussichtturm, von dessen Plattform die Auenlandschaft der Paar, das grüne Band der Weilach, die sich dazwischen erstreckende Felderlandschaft, der Hofauer Forst und die mittelalterliche Stadt mit ihrem imposanten Kirchturm überblickt werden kann.

Über Pausenhof und Streuobstwiese zur Flussschleife: Der Parkplatz auf dem Grundstück der Landwirtschaftsschule wird aufgelöst. Die Fläche wird teilentsiegelt und zum grünen Pausenhof umgestaltet. Der Weg führt über eine Streuobstwiese zum geplanten Deich, welcher gestalterisch eingebunden wird und die neue Paar-Schleife rahmt. Der Deichweg quert südlich und nördlich der Insel die Paar und schließt an den dort als Ufersteg verlaufenden Uferweg an.

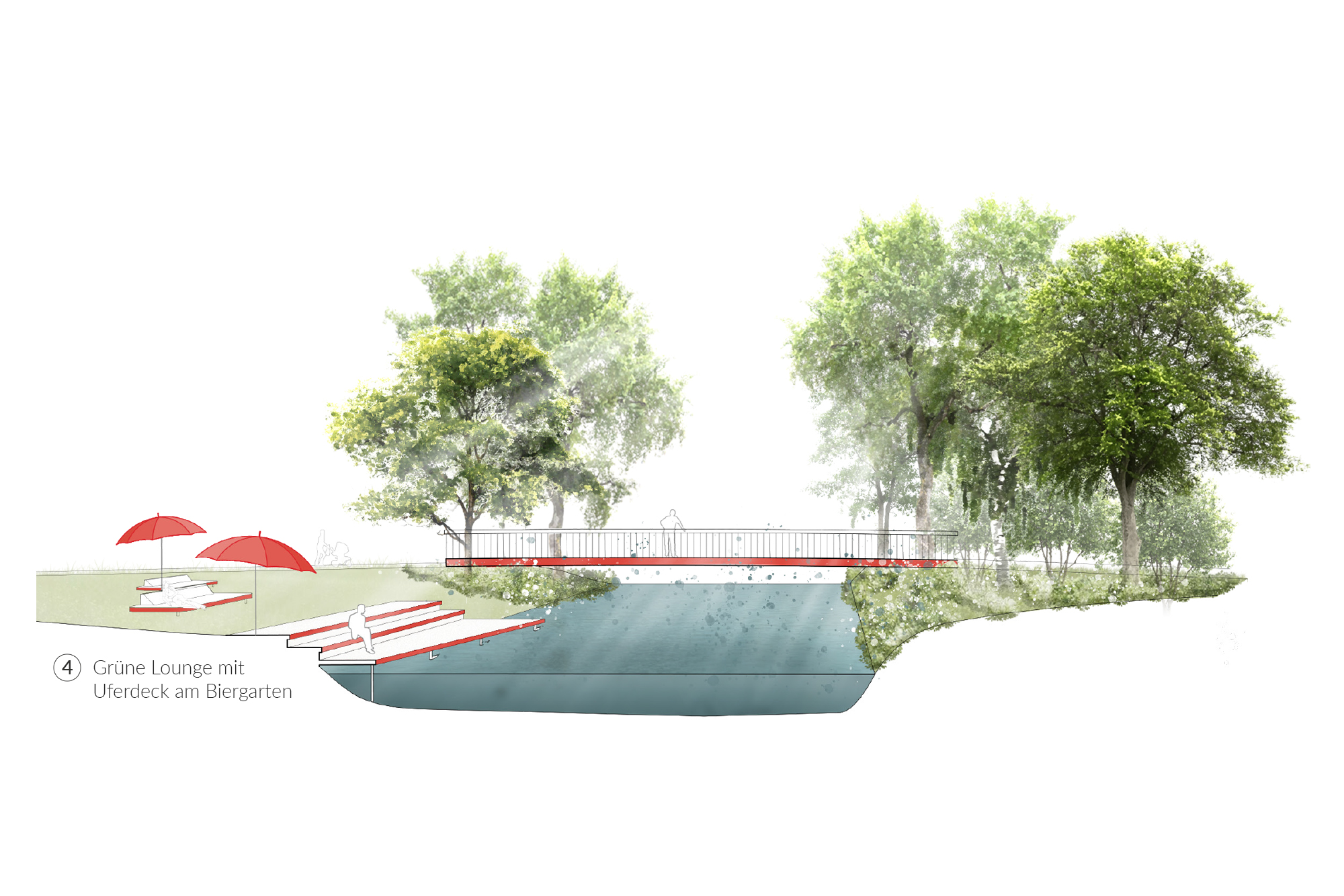

Über das Bürgerzentrum an die Paar: Das Areal um den Busbahnhof erfährt eine städtebauliche Neuordnung. Hierbei bedient sich der Entwurf der Variante A der Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2019 und adaptiert ihn an die neuen Gegebenheiten und Anforderungen hinsichtlich Hochwasserschutz und ruhendem Verkehr. Die Bibliothek und die Stadthalle werden in Lage und Größe übernommen. Das Verwaltungsgebäude wird zugunsten drei großer Bestandsbäume um 90° gedreht angeordnet. Haupteingang und Foyer orientieren sich zur Paar-Passage hin. Die Platzflächen werden partiell von grünen Inseln gesäumt und vor den Haupteingängen mit bodengleichen Wasserdüsenfeldern bespielt, sodass an heißen Sommertagen ein Kühleffekt erzeugt wird und überdies das Wasserplätschern vom Verkehrslärm der angrenzenden Straße und Haltestelle ablenkt. Die geforderten 175 Stellplätze werden in einer allseits begrünten Quartiersgarage (insgesamt 186) nachgewiesen. Die überschüssigen 11 Stellplätze können für den Tennisverein genutzt werden, welcher über den Deichweg schnell erreichbar ist. Vor dem Parkdeck befinden sich weitere 11 Kurzzeitstellplätze sowie eine überdachte Fahrradparkanlage parallel zum Busbahnhof. Folgt man der Passage zwischen Stadthalle und Verwaltungsgebäude rückt bald der Biergarten ins Blickfeld, ehe der Weg den Sprung über die Paar schafft. Der Biergarten wird auf die Deichkrone angehoben, damit von hier der Blick auf die Paar schweifen kann. Da aufgrund des Hochwasserschutzes keine Baumpflanzungen auf dem Deich möglich sind, bedient sich der Entwurf baulicher Maßnahmen: Eine großzügige, an den Biergarten andockende Pergola verschattet die Tische der westlichen Biergarten-Terrasse. Die östliche Biergartenterrasse schiebt sich mit einer Sitzkante auf den Deich und wird ergänzt durch kleine Holzpodests und einem weiteren Holzdeck an der Uferböschung zum direkten Zugang ans Wasser. Eingebettet wird der Biergarten in Staudenpflanzungen zum Platz hin und artenreiche Wiesen entlang des Deiches und zum Flussufer hin, wo Bestandsbäume angenehmen Schatten spenden. Die Zufahrt zur Tennisanlage wird an ihrem Ende um einen Wendekreis für die Anlieferung von Kanus ergänzt. Von hier können diese auf kurzem Weg zum Anleger am Deichfuss transportiert und in die Paar gehievt werden. Zudem dient der Anleger als „Parkplatz“ für einen Besuch im Biergarten.

NEUE UFER - atmosphärisch abwechslungsreiches Erleben der Schrobenhausener Gewässer:

Der Titel „Neue Ufer“ steht zum Einen für den Aufbruch in ein neues Kapitel der Stadtgeschichte im Kontext der Landesgartenschau 2031. Zum Anderen thematisiert er die räumlich-gestalterische Annäherung an die Gewässer des Ortes und die neuen, atmosphärisch differenzierten Zugänge an die Uferzonen. Dadurch entstehen Sequenzen entlang des Uferweges der Paar sowie der Wege entlang von Mühlenkanal und Weilach sowie der Eisweiher. Diese sind entweder Flora und Fauna vorbehalten und werden als Uferbiotope etabliert und gestärkt oder sie sind für den Menschen zugänglich und unterschiedlich nutzbar.

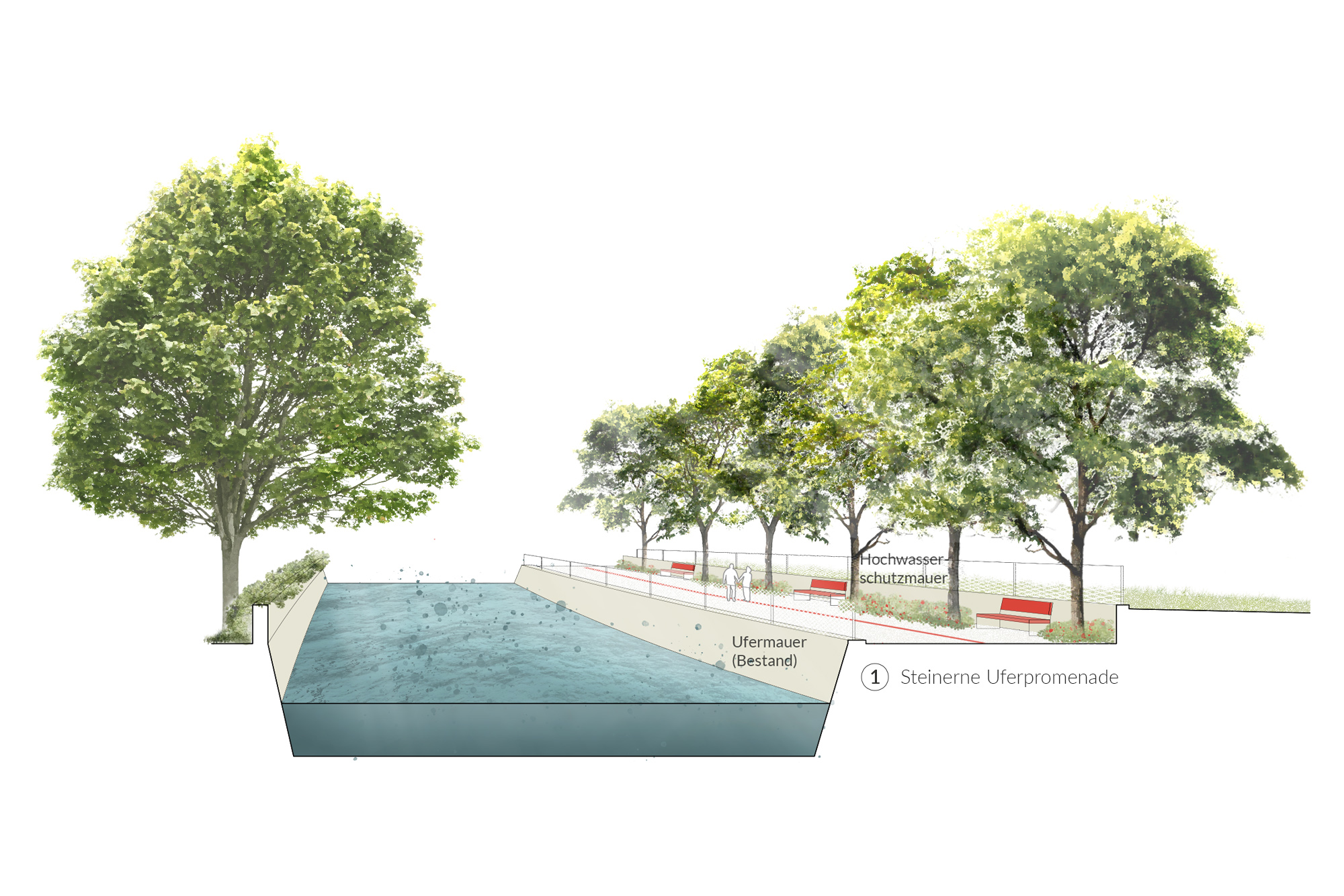

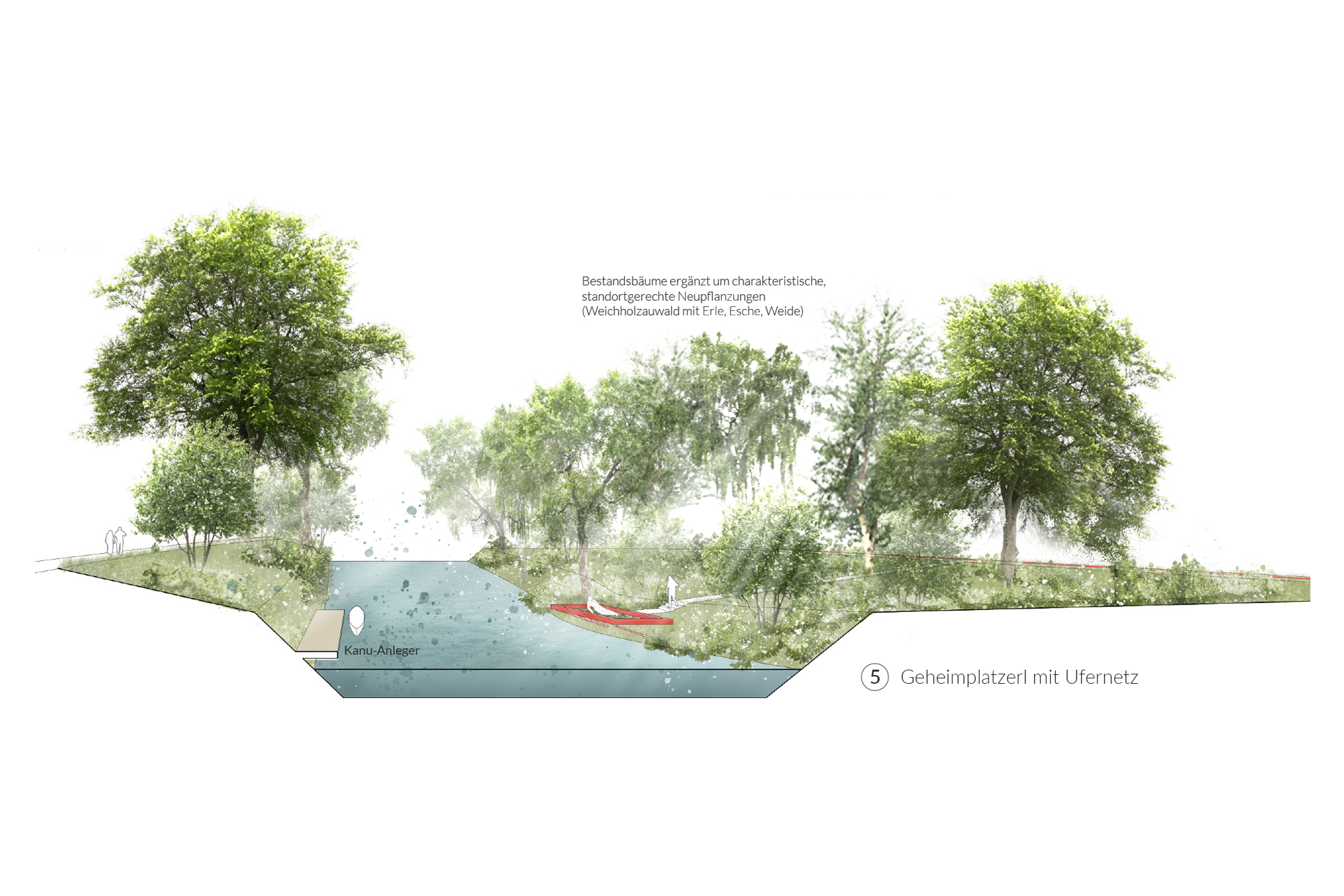

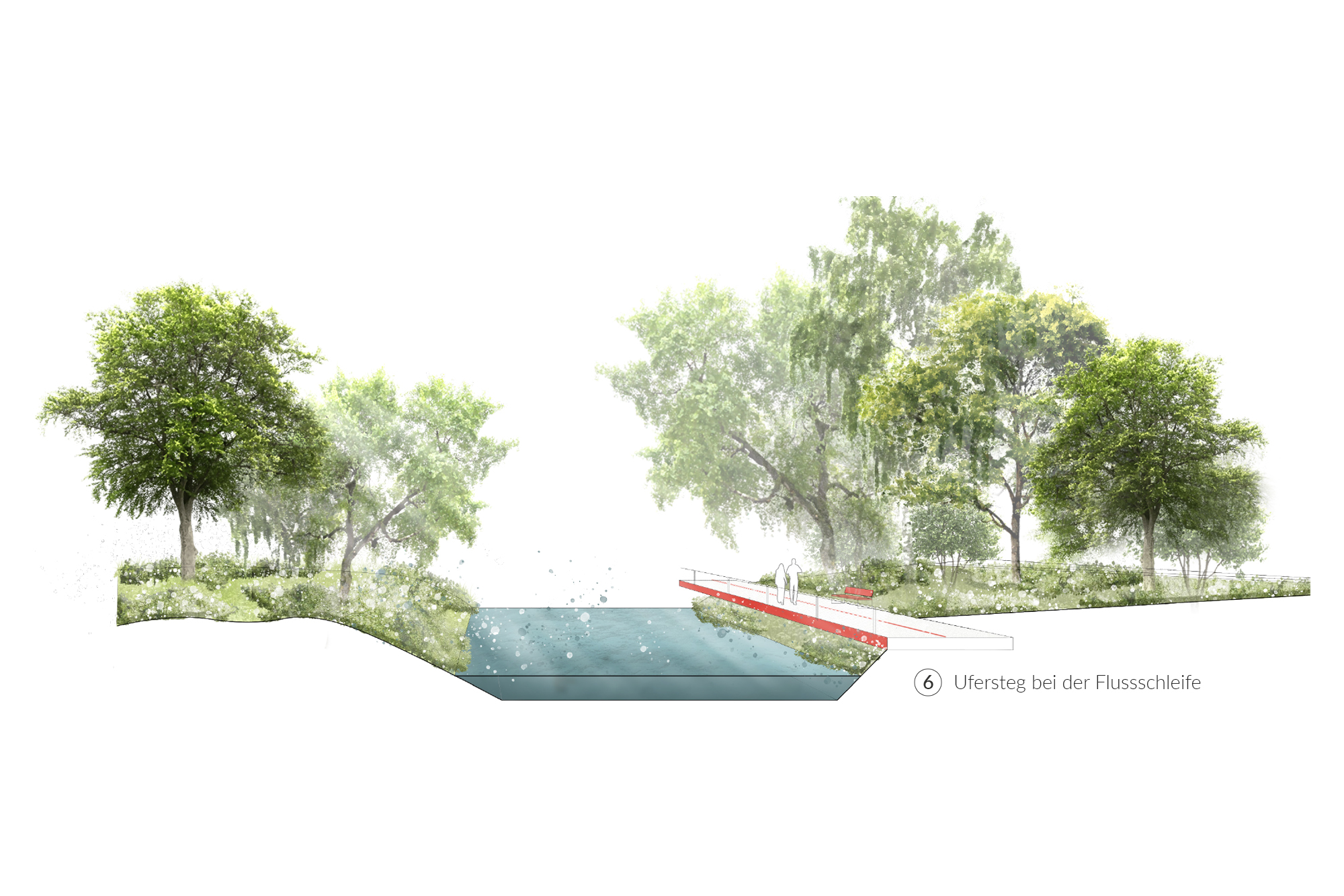

Der Uferweg der Paar findet seinen südlichen Auftakt an der Aichacher Straße. Hier führt er als urbane Uferpromenade (1) in Richtung Festplatz, wo er in eine Biotopzone mit grünem Ufer für Flora und Fauna (2) übergeht, ehe sich an den Festwiesenterrassen (3) der grüne Vorhang öffnet und Blick auf die Paar freigegeben wird, bevor er sich kurz danach als Biotopfläche wieder schließt. Ihr gegenüber befindet sich die flache Böschung des Hochwasserdammes und die dort in unmittelbarer Nähe des Biergartens verortete Grüne Lounge mit Uferdeck (4) unter Bestandsbäumen an der Uferkante. Den Jahnweg querend erlaubt die lichte Gehölzstruktur den Zugang über kleine Stege zu den Geheimplätzen (5) - über dem Wasser gespannte Netze, die zum Verweilen am Wasser einladen. Auf Höhe der Tribüne wird der Uferweg zum Ufersteg (6), welcher über der bestehenden Böschung eingebracht wird und auf Höhe des Steges am Freibad entlang der Uferkante verläuft und eine neue Perspektive auf die Paar und die neue Paarschleife bietet. Diese zitiert eine in historischen Plänen ablesbare Flussschleife vor der Begradigung der Paar. Kleine Wasseradern, von der Paar gespeist, ziehen sich in einer Schleife um eine dadurch entstehende Insel und münden am nördlichen Ende des Hochwasserdammes wieder in die Paar. So entsteht eine je nach Wasserstand der Paar wechselfeuchte Zone, die eine ganz neue Aufenthaltsqualität bietet. Nördlich davon setzt sich der Uferweg (7) entlang einer grünen Uferböschung mit einzelnen Bänken entlang des Weges fort, ehe er am Zusammenfluss von Weilach und Paar diese quert und sich westlich der Paar an der Arnoldsmühle vorbei weiter nach Norden zieht. Am „Spargelturm“ nach Osten abbiegend passiert er das Schleifmühlufer (8), eine mit Sitzkanten und Ufersteinen akzentuierte Rasenfläche. Im weiteren Verlauf Wasserspielplatz und Picknickwiese rechterhand liegen lassend gelangt er schließlich zu den Weiher-Terrassen (9), von welchen aus man die Eisweiher und den angrenzenden Bürgerpark überblicken kann. Ein Café mit Sitzstufen zum Wasser lädt zum Verweilen ein. Auf dem unteren Niveau führt ein Holzsteg zwischen den Weihern zum gegenüberliegenden Weiher-Strand. Der Bürgerwunsch nach Ruderbooten wurde hier aufgegriffen und macht die Weiher vom Wasser aus erlebbar. Letzte Station der Ufer-Sequenzen bildet der Weiher-Strand (10), welcher als abgeflachte Böschung mit Rundkiesel zum Sundowner bei Sonnenuntergang einlädt. Die Nutzung der Weiher beschränkt sich auf Bootsfahren und Eislaufen im Winter. Möglichkeiten zur Erreichung von Badequalität wären im weiteren Verlauf zu klären. Unabhängig von der Wasserqualität laden Strandduschen zur Abkühlung an Hitzetagen ein.

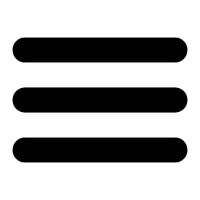

Inspiriert von dem Gemälde Franz von Lenbachs „Der rote Schirm“ finden sich an einigen der Ufersequenzen rote, fest installierte Sonnenschirme, welche besondere Orte inszenieren und Schatten spenden, insbesondere im Bereich der Dämme, wo keine Bäume gepflanzt werden dürfen. Gefertigt aus farbig lackiertem Metall und fest verankert auf einem Fundament lässt er zusammen mit dem Naturraum zu jeder Jahreszeit eine besondere Stimmung entstehen. Ausgestattet mit einem Leuchtmittel trägt er auch zum Wiedererkennungswert der Paarufer-Sequenzen bei. Die „Reise der roten Schirme“ bietet als artifizielles Element in der Landschaft einen reizvollen Kontrast zum Naturraum und fungiert als Orientierungshilfe entlang des roten Fadens des Uferweges. Dessen Materialität wird differenziert in zwei Oberflächen, die die damit verbundene Nutzung markieren: Der Radweg wird als heller Asphalt mit transparentem Bindemittel und roten mineralischen Zuschlagsstoffen ausgeführt, welche durch das Grinden der Oberfläche deutlich sichtbar werden. Der Fußweg, ebenfalls aus hellem Asphalt, erhält eine Abstreu aus hellem und rotem Gestein. Dazwischen verläuft ein rotes Band, das als Orientierungslinie durch die weitläufigen Freiflächen führt und Wegweiser und Informationen aufnehmen kann.

BÜRGERPARK - respektvolles Tête-à-Tête von Natur und Stadt:

Der neue Bürgerpark ist geprägt vom Naturraum von Weilach, Mühlenkanal und Eisweihern. Nach Osten und nach Westen wird er bewusst extensiv gehalten und ist über einen einfachen Parkweg/Wiesenpfad erschlossen, an welchen sich punktuell Sitzbänke unter Bäumen reihen. Die Biotopflächen lassen sich teils über Beobachtungsdecks mit Infotafeln zu Flora und Fauna erleben. Neue Fußgängerbrücken im Norden und Süden schließen die angrenzenden Wohngebiete an den östlichen Parkraum an und verbessern die Vernetzung.

Um die Fahrradstraße der Georg-Leinfelder-Straße konzentrieren sich die intensiven Nutzungen. Westlich fließen feine Wasseradern des Mühlenkanals in den Wasserspielplatz „Mühle im Schilf“. Daran grenzt eine Picknickwiese mit Tischgruppen und Grillplätzen an. Zu den Eisweihern weitet sich der östliche Gehweg zur Terrasse mit Café und Sitzstufen zum Wasser auf, von welchem aus der Blick über die Weiher in den Park schweifen kann. Auf dem unteren Niveau führt ein Steg zu Ruderbooten und ans andere Ufer. Dieses wird flach abgeböscht und zum feinen Kieselstrand, bestückt mit Lenbach-Schirmen, ausgebildet. Einzelne Baumgruppen spenden angenehmen Schatten. Die freien Rasenflächen dienen der individuellen Aneignung durch die Parkbesucher.

FESTWIESE - grüne Flexibilität:

Multifunktionalität und Flexibilität sind ein wichtiges Kriterium für die Festwiese. Von der Aichacher Straße her kommend, gelangt man neben dem Uferweg auch über einen südöstlich verlaufenden, von einer Baumreihe begleiteten Weg zur Festwiese. Dieser kann bei Veranstaltungen auch als Zufahrt zu der südlich gelegenen Parkplatzwiese genutzt werden. Der Bereich hinter der Hochwasserschutzmauer wird mit geeignetem Aushubmaterial aus den Bauarbeiten am Bürgerzentrum aufgefüllt, sodass hier eine ebene nutzbare Fläche entsteht. In die nordwestliche Kante wird der Fest-Pavillon integriert, welcher entweder als Bühne oder als Zuschauertribüne genutzt werden kann und als flexibel nutzbarer Veranstaltungsort zu einem wichtigen Baustein im Kulturangebot Schrobenhausens werden kann. Die angrenzende Festwiese wird entsiegelt und mit Schotterrasen begrünt, sodass sie multifunktional nutzbar ist und je nach Belastung und Frequentierung eine grüne Anmutung behält. Die zentrale Fläche bleibt weitestgehend frei von Bäumen, während die Fläche im Norden und Süden von lichtdurchfluteten Baumhainen gerahmt wird: nördlich als Biotopfläche für Flora und Fauna, südlich als Aufenthaltsraum mit Sitzmöbeln im Schatten hoch aufgeasteter Bäume. Nach Nordosten leiten kleine Baumgruppen im Übergang von Schotterrasen zu Wiesenfläche in den Sportpark über.

SPORTPARK - schattige Vielfalt:

Die bestehende Sportanlage zwischen Paar und Schulzentrum wird über den sie tangierenden Uferweg stärker in das Freiraumsystem eingebunden. Als städtebaulicher Baustein springt das Jugendzentrum über die Paar und platziert sich entlang des Jahnweges als Bindeglied zwischen Schulen und Bürgerzentrum. Eine Freifläche zum Chillen für Jugendliche und eine Skateanlage bilden Auftakt in den Sportpark. Beach-Volleyballfelder und eine Calisthenics-Anlage mit weiteren Outdoor-Fitnessgeräten im Schatten eines lichten Baumhaines reihen sich entlang des Weges zum Hauptspielfeld. Dessen Tribüne wurde zugunsten des Ufersteges und der Etablierung eines angemessen breiten Biotopes nach Osten verlegt. Die Stufenanlage wird in Form von Sitzstufen neu angelegt und außerhalb des überdachten Bereiches begrünt. Die Weitsprunganlage wird in das nördliche Rondell verlegt.

Eine Baumreihe zeichnet die Laufbahn nach und verschattet den umlaufenden Weg und ihn begleitende Sitzbänke. Zwischen Laufbahn und den Schulen an der Georg-Leinfelder-Straße entsteht ein weiterer lichter Baumhain mit großem Kletter-Boulder, Sitzpodesten und Slackline-Parcours im Schatten von hoch aufgeasteten Bäumen. Der Hauptzugang wird vergrößert und klar und deutlich erkennbar an seinem bestehenden Ort ausgebaut und mit ausreichend Fahrradparkern bestückt. Das Rasenspielfeld im Südosten bleibt als Trainingsplatz erhalten. Die Umkleiden am Jahnweg werden unter Berücksichtigung des Baumbestandes neu gebaut und in das Baumvolumen integriert.